2025年度の最低賃金の引き上げが10月から始まります。全国加重平均額は時給1121円(前年度1055円)で、上げ幅は過去最高の66円となります。全47都道府県で1000円を超えました。今年度は適用日が異なる地域が多く、26年以降の県もあります。最低賃金の引き上げを前に、企業担当者・労働者ともに見落としがちな対応事項を解説します。

最低賃金とは

厚生労働省の中央最低賃金審議会が毎年7〜8月、引き上げ額の目安を示し、各都道府県での審議を経て金額が決められます。

- 中央最低賃金審議会(厚生労働省の諮問機関)

- 地方最低賃金審議会(各都道府県)

- 各都道府県の労働局長の最終決定

今年度の特徴

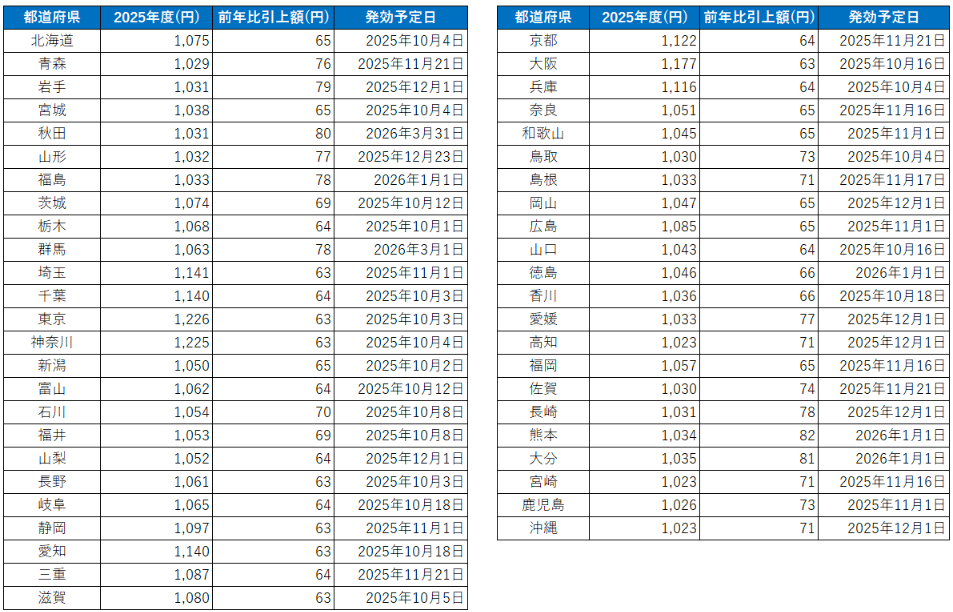

2025年度における最低賃金引き上げは、1978年度に目安制度が始まって以降で最高の引上げ額となります。全都道府県で1000円を超え、最高額の東京都は1226円、最も低い高知県、宮崎県、沖縄県でも1023円となります。

過去最高となる引き上げ額は、雇用主である企業への影響も大きくなります。このため、今回の適用日は都道府県によって大きく異なる点に注意が必要です。最も早い栃木県で10月1日、最も遅い秋田県で2026年3月31日となっています。

企業への影響

効力発行日以降、企業は労働者に対して、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わなければなりません。労働契約において、最低賃金を下回った賃金は無効とみなされます。無効状態を放置することで、最低賃金法違反で50万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。

現在働いている従業員の給与の見直しだけでなく、適用日前後の求人掲載についても要注意です。適用日前に掲載した求人であっても、実際の労働日が最低賃金の引き上げ後になる場合は、新基準への対応が必要になります。

特に近年はスキマバイトやスポットワーク、フリーランスといった多様な働き方、労働契約が浸透しており、企業の担当者にとっては頻繁に求人掲載や契約締結をすることが多いのではないでしょうか。

働き手への影響

時給の上昇により社会保険料や所得税の支払いが発生する、いわゆる「年収の壁」を越えやすくなります。現在の勤務時間で働いた場合、国民年金の「第3号被保険者」から外れ社会保険への加入が必要になったり、住民税や所得税といった納税が生じたりする可能性があるため、労使ともに就労状況を再点検すべきでしょう。

仮に全国加重平均額である時給1121円で、社会保険加入要件の週20時間で1か月間働いた場合、給与額が月額8万8000円を超えます。会社員の夫に扶養される妻に適用される国民年金の「第3号被保険者」が外れ、社会保険への加入義務が生じます。

最低賃金の引き上げにより、採用コストの上昇やアルバイト・パート従業員の働き控えといった事態も予測されるため、事業計画の見直しや人繰りを踏まえたシフト調整について、余裕を持って対応できるよう心がけましょう。

当社プロダクト「エニジョブ」ではアルバイトやスキマバイトの採用コストを抑え、即戦力の効率的な配置を支援します。